南海トラフ巨大地震の歴史を調べてみた

こんにちは、生方吉子(うぶかたよしこ)です。

南海トラフ巨大地震が、現実味をもって迫っているように感じます。

歴史上、南海トラフ巨大地震は、10回以上発生していることがわかっています。

684年 白鳳地震

887年 仁和地震

1096年 永長地震

1099年 康和地震

1361年 正平地震

1498年 明応地震

1605年 慶長地震

1707年 宝永地震

1854年 安政東海地震・安政南海地震

1944年 昭和東南海地震

1946年 昭和南海地震

これらについて、九星気学で見てみました。

参考資料:資料2_南海トラフで過去に発生した大規模地震について

|

|

南海トラフ巨大地震の歴史を九星気学でみると?

■684年11月29日 白鳳地震

684年11月29日、マグニチュード8の白鳳地震が発生します。

『日本書紀』では、地震の前後に、伊予温泉や紀伊の牟婁温泉の湧出が止まった記録が残されています。

このときの天皇は、天武天皇です。

政治の中心は奈良。

被害の大きかった四国方面は、奈良からみて南西になります。

この日の九星盤をみると、年盤・月盤・日盤がすべて二黒土星中宮で、南西の方位には八白土星が位置し、三重の暗剣殺、三重の定位対冲です。

八白土星は山であり、神社・仏閣の象意があります。

このときの被害は、「山崩れ、河沸き、諸国の郡官舎・百姓倉・寺塔・神社の倒壊が多く、人畜の死傷も多かった」とされています。

|

|

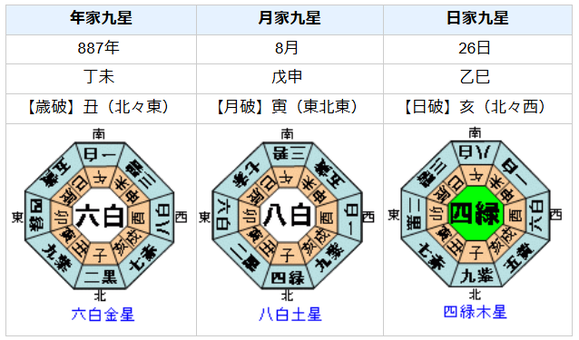

■887年8月26日 仁和地震

887年8月26日、マグニチュード8の仁和地震が発生します。

このときの天皇は、光孝天皇です。

光孝天皇は830年生まれなので、一白水星、または九紫火星です。

震源エリアは、足摺岬沖から御前崎沖にかけての領域とされています。

京都からみると、南西から東南にかけての広いエリアとなります。

記録では、京都や大阪での被害が大きかったようです。

・京都で諸司官舎及び東西両京の民家の倒壊あり、圧死者多数。五幾七道諸国で官舎が多く破損した。

・津波が沿岸を襲い溺死者多数。特に摂津の国の浪害が最大である。

この日の九星盤をみると、年盤は六白金星中宮で、北東の九紫火星に歳破がついています。

また、東南には五黄土星が位置しており自然災害の暗示、南西には地震を象意とする三碧木星が位置しています。

さらに月盤をみると、南西に五黄土星、東南には沢をあらわす七赤金星が位置していて、津波が襲った摂津国は、東南の方位となります。

六白金星は天皇をしめしていますが、光孝天皇は地震直後に亡くなり、宇多天皇が即位しています。

この日の九星盤からは、天皇がいる京都を中心に、四方八方で大きな被害が発生していることがわかります。

|

|

■1096年12月17日 永長地震

1096年12月17日、マグニチュード8~8.5の永長地震が発生します。

潮岬沖から御前崎沖にかけての領域でおこり、駿河湾全体を震源地とした可能性もあるようです。

・津波が伊勢、駿河を襲った。駿河で神仏舎屋・百姓の流失400余。伊勢阿之津でも津波の被害。

・太極殿小破、東大寺の巨鐘が落ちた。薬師寺回廊転倒、東寺塔で塔など破損。

・「近衛家文書」によると、木曽川下流の鹿取・野代の地が「空変海塵」の状態となります。

死者数は1万人を超えたという記録もあるようです。

御前崎沖は、京都からみて東南の方位で、年盤では地震の三碧木星が位置し、暗剣殺です。

また、天皇は堀河天皇で、三碧木星生まれです。

潮岬沖は、京都からみて南の方位となりますが、年盤では歳破、月盤では月破がついています。

年盤では山の八白土星、月盤では農地の二黒土星が位置しているので、山崩れ、農地の破壊がうかがえます。

さらに、月盤と日盤の三碧木星は対冲しているため、地震が発生しやすいと言えそうです。

|

|

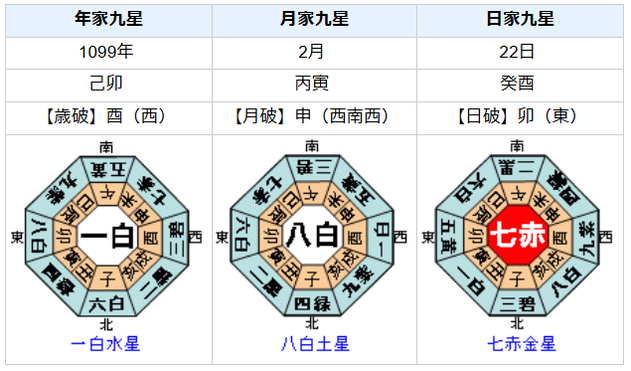

■1099年2月16日 康和地震

1099年2月16日、マグニチュード8~8.3の康和地震が発生します。

震源地は、足摺岬沖から潮岬沖にかけての領域とされています。

・興福寺の大門、回廊が転倒。

・土佐で田千余町が海に沈む。

このときの天皇も、堀河天皇です。

足摺岬沖は京都からみて南西、潮岬沖は南の方位となります。

年盤の南には五黄土星が位置し、大きな災害が発生することが暗示されています。

また、月盤の南には地震の三碧木星、南西には五黄土星が位置しています。

年盤の北には、天皇を意味する六白金星が回座し、暗剣殺です。

この日の九星盤には、地震発生の可能性の高さが示されていて、さらに堀河天皇にとって窮地に陥るようなこと(巨大地震)が起こることも読み取れます。

このときも、月盤・日盤の三碧木星が対冲していることから、やはり地震の発生しやすい九星盤であったようです。

|

|

■1361年8月3日 正平地震

1361年8月3日、マグニチュード8~8.5の正平地震が発生します。

足摺岬沖から御前崎沖にかけての領域を震源としており、京都からみて南西から東南に広いエリアです。

このときは、南北朝時代であり、北朝は後光厳天皇(五黄土星)、南朝は後村上天皇(六白金星または七赤金星)です。

・摂津四天王寺の金堂転倒、5人圧死。山城東寺の講堂が傾いた。

・興福寺金堂・南円堂破損。奈良薬師寺の金堂の2階傾き、招提寺の九輪大破し廻廊など倒れた。

・熊野山の山路並びに山河の破損が多かった。

・摂津、阿波、土佐で津波の被害があった。

・特に、阿波の雪湊(由岐)全滅。家屋流失1,700、死者60以上。

・難波浦では数百町潮が干いて、約1時間後に津波が襲来した。

津波の被害が甚大な地震だったようです。

年盤の南には四緑木星が位置し、暗剣殺です。

四緑木星には、寺院という象意があり、多くの寺社に被害が広がったのは、この星の影響かもしれません。

月盤の南には、地震の三碧木星が位置し、南西には災害の星・五黄土星が位置しています。

東南には七赤金星が位置しているので、津波の被害が大きくなったようです。

そもそも南北朝時代は、天皇が2人という不安定な時代です。

そこに、社会全体を揺るがすような巨大地震が発生したのですから、人々の不安ははかりしれないものだったのではないでしょうか。

|

|

■1498年9月20日 明応地震

1498年9月11日、マグニチュード8.2~8.4の明応地震が発生します。

潮岬沖から駿河湾にかけての領域が震源とされています。

戦国時代に発生した地震で、このときの天皇は、後土御門天皇(九紫火星)です。

・紀伊から房総にかけての海岸と甲斐で地震動が大きく、熊野本宮の社殿が倒れ、那智の防舎も崩れた。

・津波は紀伊から房総の海岸を襲い、伊勢大湊では家屋流失1,000、溺死5,000など。

・西伊豆仁科郷では海岸から18-19町の内陸に達したとの記録もある。

・由比ヶ浜では波が大仏殿千度壇に達した。

・千葉湊の誕生寺が流没した。

・静岡県志太郡で流死26,000(260の誤りとの説もある)、伊勢志摩で溺死10,000。

東日本大震災と同じ、七赤金星中宮年です。

津波の被害が大きいのは、七赤金星の影響かもしれません。

後土御門天皇は暗剣殺、震源域の北(京都)には歳破がついています。

また、月盤では南に五黄土星が位置して自然災害を暗示、北は暗剣殺です。

|

|

■1605年2月3日 慶長地震

1605年2月3日、マグニチュード7.9の慶長地震が発生します。

足摺岬沖から御前崎沖にかけての領域が、震源地とされています。

・犬吠埼から九州に至る太平洋岸に押し寄せ、八丈島で谷ヶ里の家は残らず流失した。

・伊豆仁科郷では海岸から1.3~1.4kmまで波が達した。

・浜名湖近くの橋本では戸数100のうち80戸流され、死者多く、船が山際まで打ち上げられた。

・伊勢では地震後数町沖まで潮が引き、約2時間後に津波が襲来した。

・阿波の鞆浦では波高約30m、死者100余人。

・甲浦、室戸岬付近、土佐清水市の三崎等で死者多数。

・九州では鹿児島湾内に津波が襲来した。

江戸時代に入り、天皇が座する京都、江戸幕府のある東京の2拠点が中心地となります。

このときの天皇は後陽成天皇(六白金星)、将軍は徳川秀忠(七赤金星)です。

被害は江戸からみて東の犬吠埼から、西の九州まで広範囲に広がっています。

このことから、九星盤でも東から西までみていく必要がありそうです。

この日の九星盤をみると、東から西まで、水に関係のある七赤金星、一白水星が年盤・月盤・日盤に位置しており、津波被害が広範囲に及ぶことが暗示されているかのようです。

とくに、月盤の東は暗剣殺の一白水星で津波の暗示があります。

また、年盤の七赤金星は東にあり定位対冲、月盤の七赤金星は五黄殺なので、徳川秀忠にとって、ダメージの大きな地震だったように思われます。

|

|

■1707年10月28日 宝永地震

1707年10月28日、マグニチュード8.6の宝永地震が発生します。

遠州灘沖合から高知県の沖合までの広い範囲が、震源地とされています。

・家屋倒壊地域は、駿河中央部・甲斐西部・信濃・東海道・美濃・紀伊・近江・畿内・播磨・大聖寺・富山、及び中国・四国・九州に及んだ。

・東海道・伊勢湾沿岸・紀伊半島でもっとも大きかった。

・津波が、伊豆半島から九州に至る太平洋沿岸および大阪湾・播磨・伊予・防長を襲った。

・土佐で被害が最大で、流失家屋11,167、死者1,844など。

・高知の市街地の20k㎡が最大2m沈降した。

・室戸岬1.5m(室津1.8m)、串本1.2m、御前崎付近1~2m隆起した。

・海岸では地割れから泥を噴出した。

・安倍川上流で大谷崩れが発生。

・富士川は山崩れのためふさがった。

このときの天皇は東山天皇(一白水星)、将軍は徳川綱吉(三碧木星)です。

この日の九星盤をみると、一白水星の運気が良くないことに気づきます。

年盤は定位の北にあり本厄、月盤は暗剣殺、日盤は南にあり定位対冲、日破もついています。

地震後、徳川綱吉は1709年2月19日、東山天皇は1710年1月16日に亡くなっています。

|

|

■1854年12月23日 安政東海地震

■1854年12月24日 安政南海地震

1854年12月23日に安政東海地震、1854年12月24日に安政南海地震が発生します。

どちらもマグニチュード8.4です。

安政東海地震の震源地は、紀伊半島東部の沖(熊野灘)から駿河湾にかけての領域。

安政南海地震の震源地は、紀伊半島沖から四国沖にかけての領域とされています。

安政東海地震

・震害のもっとも大きかったのは天竜川河口に至る沿地域。

・甲府、松本、福井でも被害があった。

・津波が、房総から土佐の沿岸を襲った。

・伊豆下田・遠州灘・伊勢志摩、熊野灘沿岸での被害が目立った。

・江戸でも山谷堀の水位が1mくらい高くなった。

・下田では地震後約1時間で津波が襲来し840軒が流失した。

・波高は9m。柿崎では6.7m、舞阪で4.9m、榛原で5.4m、甲賀で10m、鳥羽で4.5m、村方では6~9m。

・清水から御前崎付近まで1~2m隆起、浜名湖北岸の気賀では2,800石の地が汐下となった。

・三河幡豆郡吉田などの村々も沈降した。

安政南海地震

・紀伊田辺領、小松島、土佐、日向、宇和島、出雲などで被害があった。

・波高は串本で15m、古座で9m、牟岐で9m、宍喰で6m等。

・土佐領で流失3200余、推定波高5~8m、大阪湾北部で推定波高2.5m。

・高知市付近は約1m沈降し浸水。

・上ノ加江付近で1.5m、甲ノ浦1.2m沈降、室戸岬で1.2m隆起。

・湯峰温泉、道後温泉、紀伊鉛山湾の温泉群が止まった。

・約2か月前から小地震が発生していた。

このときの天皇は孝明天皇(七赤金星)、将軍は徳川家定(五黄土星)です。

この日の九星盤をみると、五黄土星の運気があまり良くありません。

年盤の五黄土星は変化変動、月盤では前厄で月破がついています。

七赤金星は少しましな運気ですが、年盤は本厄、月盤は後厄です。

紀伊半島での被害が甚大だったようですが、紀伊半島は京都の南の方位です。

月盤の南に五黄土星が位置し、月破がついているので、被害が大きかったのではないでしょうか。

|

|

■1944年12月7日 昭和東南海地震

1944年12月7日、マグニチュード7.9の昭和東南海地震が発生します。

紀伊半島東部の沖(熊野灘)から遠州灘にかけての領域が震源とされています。

・静岡、愛知、岐阜、三重の各県に多くの被害が出た。

・死者998、住家全壊約26,000、流失約3,000など

・被害は沖積地、埋立地で大きかった。

・津波が伊豆半島から紀伊半島の間を襲った。

・波高は熊野灘沿岸で6~8m、伊勢湾・渥美湾内は1m内外、尾鷲で8~10m、新鹿で8.4mなど。

・津波の被害は三重県・和歌山県に集中した。

・紀伊半島東部の海岸は30~40cm沈降した。

戦争中の津波で、詳しい情報が少ないとされる地震です。

このときの天皇は昭和天皇(九紫火星)、内閣総理大臣は小磯國昭(三碧木星)です。

被害は、東京からみて南西の方位に集中しています。

この日の九星盤をみると、年盤の南西には八白土星が位置し、暗剣殺です。

月盤・日盤はどちらも一白水星中宮で、南西には七赤金星が位置しています。

一白水星は水、七赤金星は沢で、どちらも津波に関係する星です。

また、九紫火星の昭和天皇の運気は強いのですが、月盤・日盤は五黄殺であり、自滅の暗示があります。

昭和天皇は、1944年後半には終戦の意向を示していたようですが、この地震によって、さらに気持ちが固まったのかもしれません。

三碧木星の小磯國昭は、月盤・日盤が定位対冲であり、こちらも波乱の運気となっています。

|

|

■1946年12月21日 昭和南海地震

1946年12月21日、マグニチュード8,0の昭和南海地震が発生します。

紀伊半島南西部から四国の太平洋沿岸を含む領域が震源です。

・被害は中部地方から九州まで及んだ。

・死者1,330、全壊家屋約11,500、流失約1,450など。

・房総半島から九州までの広い範囲を津波が襲った。

・被害は地震によるものより大きかった。

・波高は紀伊の南端の袋で6.9m、三重・徳島・高知の沿岸で4~6m。

・高知市街地等では地殻変動(沈降)による被害が発生した。

・室戸岬は1.3m、潮岬は0.7m、足摺岬は0.6m隆起。

・高知・須崎では1.2mの沈降。

・高知市・須崎・宿毛付近でそれぞれ9.3、3.0、3.0kmに海水が入った。

・室戸岬の隆起はその後徐々に回復しつつある。

戦後まもなくの地震で、沈降や隆起など、地殻変動が大きい地震だったようです。

東京からみて、東南から南西にかけての方位で、津波による被害が大きかったようです。

このときの天皇は昭和天皇(九紫火星)、内閣総理大臣は吉田茂(五黄土星)です。

この日の九星盤をみると、吉田茂の運気がよくありません。

年盤の五黄土星は本厄、月盤と日盤の五黄土星は対冲なので、運気は波乱に満ちています。

また、山を象意とする八白土星が、年盤の東南、月盤の南に位置しており、地殻変動による変化が暗示されているかのようです。

|

|

まとめ

今回、南海トラフ巨大地震について調べてみて、気づいたことがあります。

それは、地震を象意とする三碧木星中宮年に、地震が発生していないことです。

684年 白鳳地震-二黒土星

887年 仁和地震-六白金星

1096年 永長地震-四緑木星

1099年 康和地震-一白水星

1361年 正平地震-九紫火星

1498年 明応地震-七赤金星

1605年 慶長地震-九紫火星

1707年 宝永地震-五黄土星

1854年 安政東海地震・安政南海地震-二黒土星

1944年 昭和東南海地震-二黒土星

1946年 昭和南海地震-九紫火星

一白水星1回、二黒土星4回、四緑木星1回、五黄土星1回、六白金星1回、七赤金星1回、九紫火星3回となっており、三碧木星と八白土星が中宮のときに、地震の発生はありません。

2025年は二黒土星中宮年ですから、もしかすると、南海トラフ巨大地震が発生するのかもしれません。

準備だけは、しっかりとしておきたいものです。

自分のことを知りたい!今の悩みやトラブルはどうなるのか?ということを知りたい方は、お問合せからご連絡ください。

↓

鑑定のご依頼をお待ちしております。

また、LINEのお友達に「霊符ワークス(https://lin.ee/jUg7TVJ)」を登録していただくと、大変お得になります。

もっと読みたい方は 開運ブログへ